Subnetting ist ein Begriff, der dir vielleicht schon mal begegnet ist – besonders, wenn du dich für Netzwerke interessierst. Einfach gesagt geht es dabei darum, große Netzwerke in kleinere, übersichtliche Einheiten aufzuteilen. Das hilft, den Datenverkehr besser zu steuern und die Geräte im Netzwerk klar zu trennen.

Stell dir vor, dein Schulnetzwerk soll nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer, Verwaltung und das WLAN für Gäste funktionieren. Damit sich dabei nicht alle gegenseitig stören, braucht es eine clevere Aufteilung – und genau hier kommt Subnetting mit einer Subnetzmaske ins Spiel.

Auch zu Hause kann das praktisch sein: zum Beispiel, wenn du deine Smart-Home-Geräte vom PC trennen willst. Mit etwas Grundwissen kannst du schnell verstehen, wie das funktioniert – ganz ohne IT-Studium.

In diesem Artikel erfährst du Schritt für Schritt, was eine Subnetzmaske ist, wie Subnetting funktioniert und warum das Ganze so wichtig ist.

Was ist Subnetting – und warum braucht man das überhaupt?

Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie große Netzwerke wie die der Telekom, Unis oder Firmen organisiert werden. Schließlich sollen nicht Tausende Geräte einfach wild durcheinanderfunken. Genau hier kommt das sogenannte Subnetting ins Spiel.

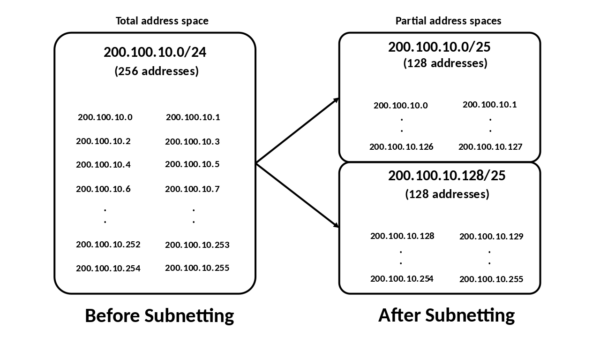

Beim Subnetting wird ein großes IP-Netzwerk in kleinere, besser kontrollierbare Teile aufgeteilt – sogenannte Subnetze. Dadurch lässt sich der Datenverkehr besser steuern, die Sicherheit erhöhen und die Verwaltung vereinfachen. Denn wenn du zum Beispiel dein Heimnetz in zwei Bereiche aufteilst – einen für deine privaten Geräte und einen für dein Smart Home – kannst du Zugriffe gezielt regeln.

Wichtig dabei ist: Subnetting verändert nicht die IP-Adressen an sich, sondern wie diese interpretiert werden. Du bestimmst also, wie viele Bits der IP-Adresse für das eigentliche Netzwerk und wie viele für die einzelnen Geräte verwendet werden.

Das mag auf den ersten Blick technisch klingen – ist aber gar nicht so kompliziert, wie es scheint. Mit ein paar Grundbegriffen wie der Subnetzmaske (die gleich noch erklärt wird) und einem klaren Beispiel wird schnell klar, wie das Ganze funktioniert. Und das Beste: Mit ein bisschen Übung kannst du selbst Netzwerke strukturieren – ganz ohne IT-Studium.

Ein Blick zurück: Warum gibt es Subnetting eigentlich?

Um zu verstehen, warum es Subnetting überhaupt gibt, lohnt sich ein kurzer Blick in die Geschichte der Netzwerke. Früher – also in den Anfangszeiten des Internets – wurden IP-Adressen in sogenannte Klassen eingeteilt. Es gab z. B. Klasse A für sehr große Netzwerke, Klasse B für mittlere und Klasse C für kleinere Netze. Das klingt praktisch, war es aber nicht.

Das Problem: Diese Klassen waren viel zu grob. Ein Unternehmen, das z. B. nur 100 IP-Adressen brauchte, bekam eine Klasse-B-Adresse mit über 65.000 möglichen Geräten – das war völlige Verschwendung. Und kleinere Netze bekamen oft nicht genug Adressen. Es entstand eine riesige Adressverschwendung, und die verfügbaren IPv4-Adressen wurden knapp.

Deshalb wurde das classless networking eingeführt – also die Möglichkeit, Netzwerke flexibel aufzuteilen, unabhängig von festen Klassen. So entstand auch die CIDR-Notation (z. B. /24, /26 usw.), mit der du selbst festlegen kannst, wie groß dein Netz ist.

Dank Subnetting lassen sich IP-Adressen viel genauer und effizienter zuweisen. Das entlastet das Internet, vereinfacht die Verwaltung – und sorgt dafür, dass keine Adressen mehr sinnlos verschwendet werden.

Die Rolle der Subnetzmaske

Die Subnetzmaske ist ein entscheidender Bestandteil des Subnettings. Sie zeigt an, wie viele Bits einer IP-Adresse zum Netzwerk gehören – und wie viele für die Geräte (Hosts) im Netzwerk zur Verfügung stehen. Ohne Subnetzmaske wüsste dein Gerät nicht, ob sich eine IP-Adresse im gleichen Netzwerk befindet oder ob es Daten über das Gateway verschicken muss.

Eine typische Subnetzmaske sieht so aus: 255.255.255.0. Sie besteht – wie eine IP-Adresse – aus vier durch Punkte getrennten Zahlen, die intern als 32 Bit verarbeitet werden. In diesem Beispiel bedeuten die ersten 24 Bits „Netzwerk“ und die letzten 8 Bits „Host“. Man spricht daher auch von /24.

Je mehr Bits für das Netzwerk reserviert sind, desto kleiner ist das jeweilige Subnetz – aber dafür mehr Subnetze sind möglich. Umgekehrt: Mehr Host-Bits bedeuten größere Subnetze mit mehr Geräten, aber weniger Teilnetze.

Du kannst dir die Subnetzmaske wie ein Sieb vorstellen: Sie filtert heraus, welcher Teil der IP-Adresse zur Adresse des Netzwerks gehört – und welcher Teil den einzelnen Geräten zugewiesen wird. Damit bildet sie das Herzstück jeder Netzwerkaufteilung.

Wie funktioniert Subnetting in der Praxis?

Subnetting läuft in wenigen Schritten ab – und ist vor allem eine Frage der Planung. Zuerst brauchst du ein Netzwerk, das du aufteilen möchtest, z. B. 192.168.1.0/24. Das bedeutet: Dir stehen 256 IP-Adressen zur Verfügung (von 0 bis 255).

Nehmen wir an, du willst dieses Netz in zwei gleich große Subnetze unterteilen. Dazu musst du zwei zusätzliche Bits vom Host-Anteil abzweigen – und erhältst eine neue Subnetzmaske von /25. Das entspricht 255.255.255.128.

Nun hast du zwei Subnetze mit jeweils 128 Adressen. Davon sind pro Subnetz 126 nutzbar, weil jeweils eine Adresse für das Netzwerk und eine für Broadcast reserviert ist.

| Subnetz | IP-Bereich | Netzadresse | Broadcast-Adresse |

|---|---|---|---|

| 1 | 192.168.1.0 – 192.168.1.127 | 192.168.1.0 | 192.168.1.127 |

| 2 | 192.168.1.128 – 192.168.1.255 | 192.168.1.128 | 192.168.1.255 |

Dieses Prinzip lässt sich beliebig oft wiederholen – je nachdem, wie viele Subnetze oder wie viele Hosts du brauchst. Je mehr Bits du für Subnetze nutzt, desto weniger Hosts passen in jedes.

Beispiel: Ein Netzwerk in Subnetze aufteilen

Angenommen, du verwaltest das Netzwerk 10.0.0.0/24 und willst es in vier gleich große Subnetze aufteilen. Dazu gehst du wie folgt vor:

- Ursprüngliche Subnetzmaske: /24 = 255.255.255.0

- Benötigte Subnetze: 4

- Zusätzliche Bits: 2 (denn 2² = 4)

- Neue Subnetzmaske: /26 = 255.255.255.192

- Anzahl nutzbarer Hosts pro Subnetz: 2⁶ – 2 = 62

Die vier resultierenden Subnetze sind:

| Subnetz | IP-Bereich | Netzadresse | Broadcast-Adresse |

|---|---|---|---|

| 1 | 10.0.0.0 – 10.0.0.63 | 10.0.0.0 | 10.0.0.63 |

| 2 | 10.0.0.64 – 10.0.0.127 | 10.0.0.64 | 10.0.0.127 |

| 3 | 10.0.0.128 – 10.0.0.191 | 10.0.0.128 | 10.0.0.191 |

| 4 | 10.0.0.192 – 10.0.0.255 | 10.0.0.192 | 10.0.0.255 |

So kannst du ein Netzwerk präzise und logisch aufteilen. Besonders in größeren IT-Umgebungen oder bei vielen VLANs hilft dir diese Vorgehensweise enorm weiter.

Du möchtest stattdessen acht Subnetze aus einem /24-Netz machen? Dann brauchst du 3 zusätzliche Bits (2³ = 8) → also eine Subnetzmaske von /27.

Das ergibt pro Subnetz:

- 32 IP-Adressen

- 30 nutzbare Host-Adressen

Dieses Vorgehen eignet sich ideal, wenn du viele kleine Gruppen trennen möchtest, z. B. einzelne Abteilungen, virtuelle Server oder Räume mit WLAN-Zugang.

Warum Subnetting wichtig ist – Vorteile im Überblick

Subnetting bietet nicht nur technische Spielereien, sondern ganz handfeste Vorteile. Hier die wichtigsten auf einen Blick:

1. Bessere Ressourcennutzung:

IP-Adressen sind begrenzt. Mit Subnetting stellst du sicher, dass du keine Adressen verschwendest, sondern gezielt nach Bedarf verteilst.

2. Höhere Sicherheit:

Durch die Aufteilung in Subnetze kannst du sensible Bereiche (z. B. Server oder Überwachungssysteme) vom restlichen Netz trennen – und gezielt schützen.

3. Geringere Netzwerklast:

Jedes Gerät sendet sogenannte Broadcasts ins Netzwerk. Je weniger Geräte in einem Subnetz sind, desto geringer ist der Datenmüll.

4. Einfachere Fehlersuche:

Wenn ein Problem nur in einem bestimmten Subnetz auftritt, lässt es sich schneller finden und beheben – statt das gesamte Netzwerk abzusuchen.

5. Skalierbarkeit:

Du kannst dein Netzwerk schrittweise erweitern, ohne die gesamte Struktur zu ändern. Subnetting macht es planbar.

Subnetting in Heim- und Firmennetzwerken

In größeren Firmen ist Subnetting Standard – doch auch zu Hause kann es sinnvoll sein. Stell dir vor, du hast ein Smart-Home-System, das mit Kameras, Lampen und Sensoren kommuniziert. Wenn du diese Geräte in ein eigenes Subnetz packst, kannst du deinen Laptop oder dein NAS besser davor abschirmen.

In Unternehmen geht es meist um noch mehr: Trennung nach Abteilungen, Zugriffskontrolle für sensible Daten, Absicherung von Druckern oder VLANs. Jedes Subnetz kann dabei individuell reglementiert werden, zum Beispiel durch Firewalls oder ACLs.

Ein weiteres Beispiel: In Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Unis wird Subnetting genutzt, um Schülernetzwerke vom Verwaltungsnetz zu trennen – datenschutzkonform und sicher.

Kurz gesagt: Ob für die Übersicht, Sicherheit oder Performance – Subnetting gehört zu den wichtigsten Werkzeugen in der Netzwerktechnik.

FAQ – Häufige Fragen rund ums Subnetting

Was ist der Unterschied zwischen Subnetting und Supernetting?

Subnetting teilt ein großes Netzwerk in kleinere Einheiten auf. Supernetting macht genau das Gegenteil: Es fasst kleinere Netze zu einem größeren Bereich zusammen, um z. B. Routingtabellen zu vereinfachen.

Was bedeutet die CIDR-Notation (z. B. /24)?

CIDR steht für „Classless Inter-Domain Routing“ und gibt die Anzahl der Bits an, die fürs Netzwerk reserviert sind. /24 bedeutet: 24 Bits fürs Netz, 8 für Hosts.

Wie viele Hosts sind in einem /26-Subnetz möglich?

In einem /26-Subnetz bleiben 6 Bits für die Hosts – also 2⁶ = 64 Adressen. Davon sind 2 reserviert (Netzwerk- und Broadcast-Adresse), bleiben 62 nutzbare Adressen.

Welche Tools helfen bei der Berechnung von Subnetzmasken?

Online-Subnetzrechner, Excel-Tabellen, Kommandozeilentools wie ipcalc (Linux) oder Programme wie der „SolarWinds IP Address Manager“ unterstützen dich zuverlässig bei der Planung.

Was sind typische Fehler beim Subnetting?

Oft werden die Anzahl der Hosts falsch berechnet oder Netz- und Broadcast-Adressen versehentlich vergeben. Wichtig ist eine saubere Planung und Dokumentation – sowie der Einsatz von Tools, wenn du dir nicht sicher bist.

Tipp: Wenn du das Subnetting nicht von Hand berechnen willst, gibt es hilfreiche Tools im Netz. Besonders praktisch: der Online-Subnetzrechner von heise.de oder das Kommandozeilentool ipcalc für Linux. Auch auf unserer Seite findest du weitere Artikel rund ums Heimnetzwerk, zum Beispiel zum Thema IP-Adresse einstellen oder Gateway konfigurieren.

Fazit: Mehr Ordnung und Sicherheit durch Subnetting

Subnetting klingt am Anfang etwas abstrakt, aber mit dem richtigen Verständnis wird es schnell logisch. Wenn du weißt, wie du die Subnetzmaske einsetzen kannst, hast du ein mächtiges Werkzeug zur Hand: Du strukturierst Netzwerke besser, verbesserst die Performance und schützt deine Geräte gezielter.

Ob du nun ein Heimnetz optimieren oder ein Unternehmensnetzwerk aufbauen möchtest – mit Subnetting und einem klaren IP-Plan bleibst du flexibel und effizient. Fang klein an, probiere es aus – und bald wirst du merken: Netzwerkplanung kann sogar Spaß machen.